品質管理の知識や手法を問うQC検定において、基本的な品質管理に関する問題が出題されるのが「3級」です。

QC検定3級は品質管理に携わる方だけでなく、幅広い業種に役立つ資格です。これからQC検定3級の受検を検討する方は、合格率や試験の特徴が気になるところでしょう。

そこで今回は、QC検定3級の合格率や合格基準、出題範囲など、試験に役立つ情報について解説します。

目次

3級の基本情報

QC検定とは、品質管理の手法や実践などが問われる民間の検定試験です。品質管理のレベルに応じ、1級~4級の段階に分かれています。

QC検定3級は品質管理の基本となるため、全ての級のなかで最多の受検者数を誇ります。

3級に求められるレベルは、品質管理の手法を知識として理解し、支援や指導を受ければ問題解決ができる程度です。

3級の受検者は品質管理に携わる人だけではなく、職場の問題解決をする立場の人や品質管理を学ぶ学生も対象です。

そのため、製品を提供する製造業はもちろん、ホテルやデパートなどのサービス業にも役立ちます。

QC検定はさまざまな業界で知られた資格であるため、級によっては就職や転職での強いアピールポイントになるでしょう。

QC検定3級の合格率と合格基準

QC検定は、年2回(3月と9月)実施されます。QC検定3級における、過去の合格率は次のとおりです。

QC検定は、年2回(3月と9月)実施されます。QC検定3級における、過去の合格率は次のとおりです。

| QC検定3級の合格率(第23回~第37回) | |

|---|---|

| 第23回(’17.03) | 42.02% |

| 第24回(’17.09) | 41.14% |

| 第25回(’18.03) | 49.68% |

| 第26回(’18.09) | 50.34% |

| 第27回(’19.03) | 51.17% |

| 第28回(’19.09) | 49.71% |

| 第29回(’20.03) | ※中止 |

| 第30回(’20.09) | 53.69% |

| 第31回(’21.03) | 52.45% |

| 第32回(’21.09) | 54.39% |

| 第33回(’22.03) | 64.18% |

| 第34回(’22.09) | 54.39% |

| 第35回(’23.03) | 49.91% |

| 第36回(’23.09) | 46.55% |

| 第37回(’24.03) | 50.19% |

| 第38回(’24.09) | 53.57% |

出典:日本規格協会グループ

QC検定の創設当初における3級の合格率は80%前後でしたが、2013年以降は50%前後が続いている状況です。

QC検定3級の合格基準は、品質管理の実践・品質管理の手法の各分野でおおよそ50%、総合得点がおおよそ70%以上です。

総合得点が基準を上回っても、各分野でまんべんなく得点する必要があるので注意しましょう。

QC検定3級試験の特徴

QC検定3級の出題範囲や各分野の特徴など、試験の特徴について紹介します。

QC検定3級の出題範囲や各分野の特徴など、試験の特徴について紹介します。

QC検定3級の出題範囲

QC検定3級における、品質管理の実践、品質管理の手法の出題範囲は次のとおりです。

| QC検定3級の試験範囲 | |

|---|---|

| 品質管理の実践 | 品質管理の手法 |

|

■QC 的ものの見方・考え方 ■品質の概念【定義と基本的な考え方】 ■管理の方法 ・維持と管理【定義と基本的な考え方】 ■品質保証:新製品開発【定義と基本的な考え方】 ■品質保証:プロセス保証【定義と基本的な考え方】 ■品質経営の要素:方針管理【定義と基本的な考え方】 ■品質経営の要素:日常管理【定義と基本的な考え方】 ■品質経営の要素:標準化【言葉として】 ■品質経営の要素:小集団活動【定義と基本的な考え方】 ■品質経営の要素:人材育成【言葉として】 ■品質経営の要素:品質マネジメントシステム【言葉として】

|

■データの取り方・まとめ方 ■QC 七つ道具 ・グラフ(管理図別項目として記載) ■統計的方法の基礎【定義と基本的な考え方】 ■管理図 ・管理図の考え方,使い方 ・p 管理図,np 管理図【定義と基本的な考え方】 ■相関分析 |

出典:日本規格協会グループ

実践分野と手法分野の特徴

出題範囲にあるように、試験内容は品質管理の実践分野と品質管理の手法分野に分かれています。出題範囲の内容がまんべんなく出題されますが、重要項目の内容は出題が多い傾向にあります。

実践分野では暗記系の問題、手法分野では計算問題が多いのが特徴です。

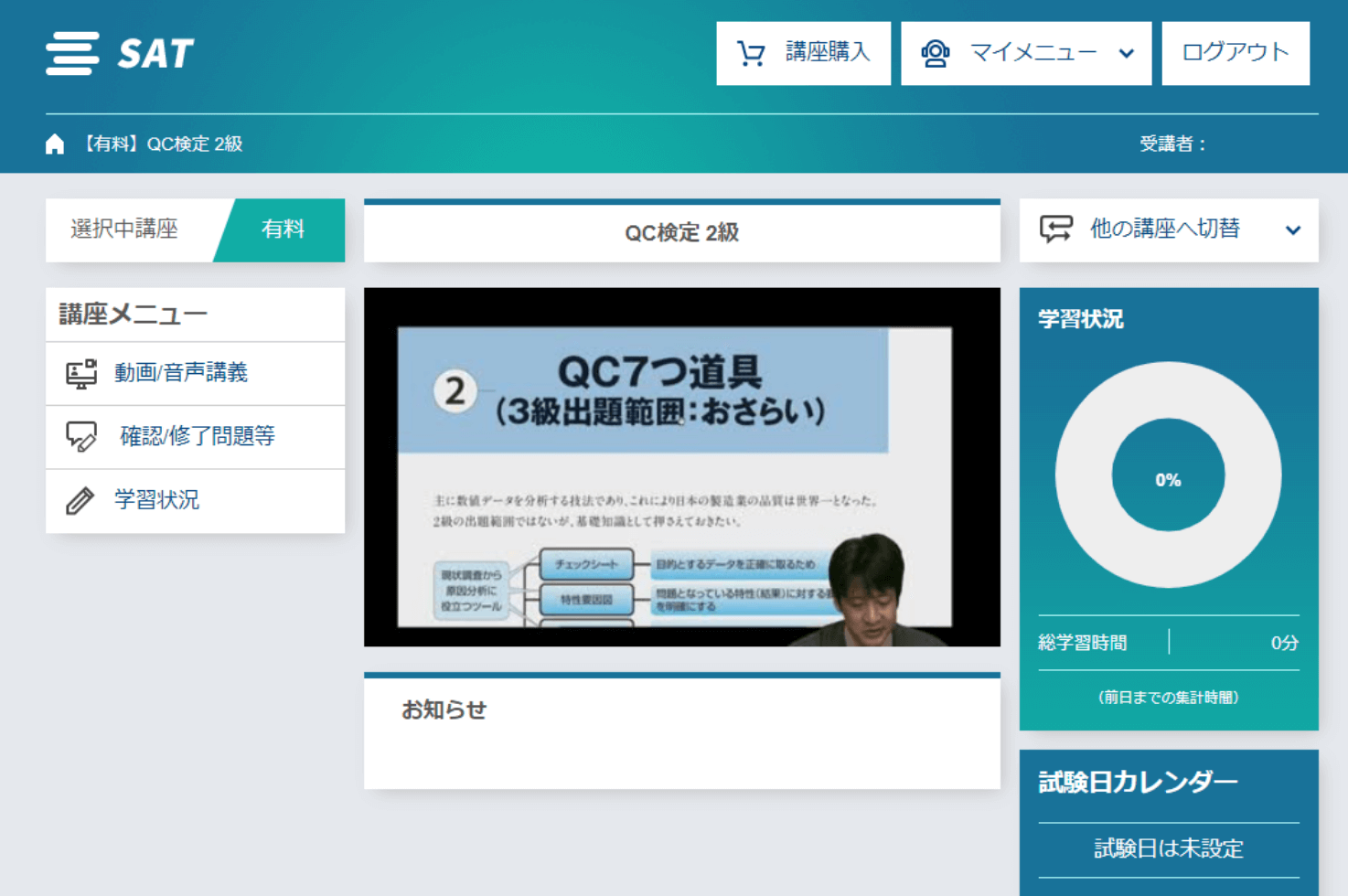

QC検定3級に合格するために暗記すべき内容は、実践分野の「QC的ものの見方と考え方」や手法分野の「QC7つ道具・新QC7つ道具・データの取り方」、計算問題で使用する「公式」です。

手法分野は計算問題が多いものの、暗記しなければならない内容も多くあるので注意しましょう。

「QC的ものの見方と考え方」は、実践分野の重要項目です。マーケットイン・プロダクトアウト、4M、QCDといった専門用語が多いため、それぞれの意味も踏まえて暗記しましょう。

「QC7つ道具」はそれぞれの特性と、どのような場面で使用する手法かを理解する必要があります。図やグラフから統計を読み取る問題も出されるため、図やグラフと文章を関連付けて覚えることが大切です。

「データの取り方」では、質量データや量的データなど、用語の意味も暗記が必要です。なお、工程能力指数に関する基本的な知識もよく出題されます。

また、計算問題の公式は丸暗記するだけではなく、問題を解く演習も不可欠です。QC検定3級で出題される計算問題の公式は数が少ないため、くり返し問題を解いてしっかりと理解しましょう。

実践分野では、文章の穴埋め問題がメインです。過去問をくり返し解いたうえで、間違いをテキストで見直すという基本的な勉強方法が、穴埋め問題には有効です。

暗記した内容を定着させるには、テキストをくり返し読むことが大切です。

過去問を何度も解くことはもちろん、テキストを読むことも継続すれば理解度が高まるでしょう。

電卓の選び方と使い方

QC検定の1級~3級では、計算問題を解く際に電卓を使用することが可能です。そのため、使用する電卓の選び方も重要だといえるでしょう。

QC検定における電卓選びのポイントは、ルートが使える、桁数が多い、数字が見やすい、キーが打ちやすいなどが挙げられます。サイズなどの指定はありませんが、関数電卓の持ち込みは禁止されているので注意が必要です。

計算問題を解く際は、集計機能、二乗計算、メモリー機能などを駆使しましょう。

通常の方法で計算するよりも、時間短縮と計算ミスの防止につながります。

第40回検定(2025年9月)から、CBT方式に変更予定

QC検定の3級は、2025年9月実施予定の第40回検定よりCBT方式での試験に変更されることが発表されています。なお、3級のほかに4級でもCBT方式の試験になるとのことです。

CBT方式とは、試験の解答を全てコンピュータで行う試験方式です。コンピュータの画面に試験問題が表示され、マウスやキーボードを使用して解答を入力していきます。そのため、第40回試験より3級と4級においてはマークシート方式の試験は廃止されます。

CBT方式の試験のメリットとして、設定された受検期間内であれば好きな日時かつ好きな会場で受検ができるという点があります。日本規格協会の3級・4級のコンピュータ試験(CBT)への変更についてのページを見ると、年度内に数ヶ月の受験期間を設けると記載してあります。そのため、従来の試験は例年日曜日に開催されていましたが、平日や土曜日なども受検が可能になります。

また、試験日に体調不良や天候不良があった場合でも、受検期間内であれば試験日を変更することも可能です。試験会場も47都道府県に約350ヶ所あるとのことなので、会場へのアクセスも格段に良くなる人がほとんどでしょう。

QC検定3級を取得すると、基本的な品質管理の知識が身につく

QC検定3級では品質管理の基本が問われるため、品質管理に携わる方から社会人、学生まで幅広い層が受検しています。

QC検定3級の合格率は、近年50%程度で推移しています。しっかりと勉強すれば十分合格が狙えるでしょう。

また、QC検定3級は品質管理の実践・手法と2つの分野があり、前者は穴埋め問題、後者は暗記系の攻略が合格を左右します。例えば、手法分野のQC7つ道具、データの取り方、QC的ものの見方・考え方などは暗記が必要です。

手法分野には、計算問題も多くあります。計算問題は公式を暗記したうえで、くり返し問題を解くことが大切です。

計算問題は電卓の持ち込みが可能なので、電卓の使い方も合わせて勉強しましょう。

最近ではオンラインによる通信講座でも勉強をすることができます。実際の講義のサンプル映像も公開されているので、ぜひ一度ご覧ください。